2025年4月15日广瑞网 ,广州遇见小面餐饮股份有限公司(下称“公司”、“发行人、”“遇见小面”)向香港证券交易所(下称“港交所”)提交了招股书,公司由招银国际作为独家保荐人进行港股IPO。如果一切顺利,公司或可成为“中式面馆第一股”。

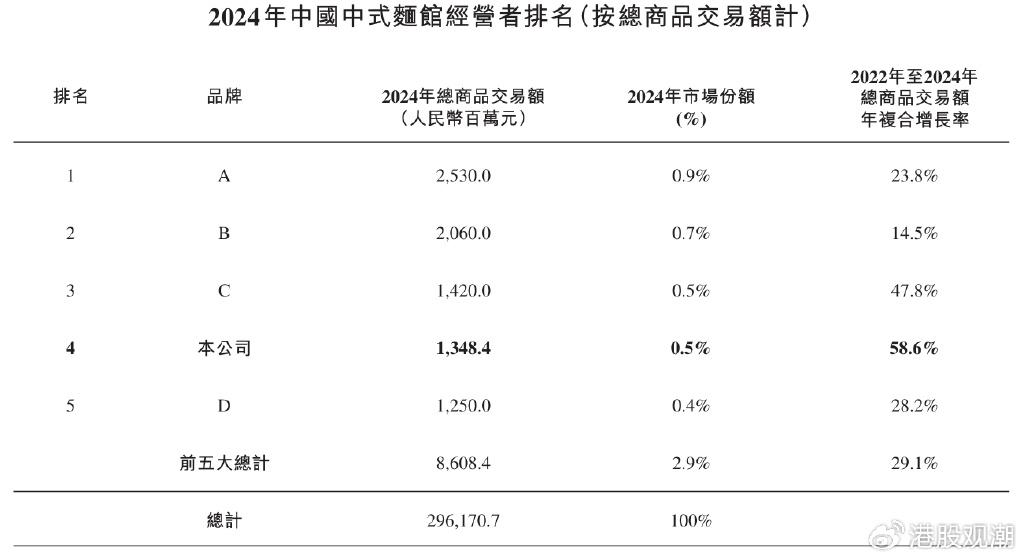

发行人创立于2014年2月14日,是一家领先且快速发展的现代中式面馆经营者。作为以重庆小面系列为主打的中式餐饮连锁品牌,公司的产品已扩展到各种辣与不辣的菜品,涵盖面条、米饭、小吃和饮料。截至最后实际可行日,公司的餐厅网络包括中国内地22个城市的374家餐厅及香港特别行政区的6家餐厅,另有64家新餐厅在积极筹备中。根据弗若斯特沙利文的资料,按2024年总商品交易额计,遇见小面为中国第一大川渝风味面馆经营者及第四大中式面馆经营者。此外,在2024年中国前十大中式面馆经营者中,发行人系2022年至2024年的总商品交易额年复合增长率最高者。

报告期内公司业绩保持了快速发展的态势,并且成功实现扭亏为盈。根据其招股书显示,2022年度、2023年度及2024年度公司营收分别为4.18亿元、8.01亿元和11.54亿元;净利润分别为-0.36亿元、0.46亿元和0.61亿元。公司业务保持了快速发展态势,营业收入大幅增长并在2023年度成功实现扭亏为盈。

港股观潮将在本文中从公司的业务发展、业绩质量、财务数据、公司治理等方面,对遇见小面本次港股IPO进行深度解析。

一、市占率属行业前列,但格局分散;“三驾马车”构建竞争优势

1、中式面馆行业快速发展,但市场格局分散,整合潜力巨大

中国内地餐饮服务市场规模庞大,各分部均呈现快速增长和转型态势。其中,随著消费者偏好的不断变化,面馆门店正通过菜单创新和运营效率提升,抢占市场份额并推动增长。中式面馆细分市场是整个中国面条餐饮服务市场的主导领域,占据95%以上的市场份额。中国中式面馆市场(包括中国内地、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省)的总商品交易额由2020年的人民币1,833亿元增长至2024年的人民币2,962亿元,年复合增长率为12.7%。展望未来,基于中国城市化进程的推进、可支配收入的增长及外出就餐消费者比例的增加,中式面馆市场预期将进一步加速增长,到2029年,总商品交易额将达至人民币5,100亿元,2025年至2029年的年复合增长率为10.9%。在中式面馆市场中,以川渝风味为主的中式面馆市场的总商品交易额从2020年的人民币450亿元扩张至2024年的人民币727亿元,年复合增长率为12.8%,预期2029年的总商品交易额将达至人民币1,357亿元,2025年至2029年的年复合增长率为13.2%。由上可见发行人所处的川渝风味餐饮行业发展迅速。

尽管市场总体在保持高速发展,但港股观潮认为身处行业内的企业业务发展并非一帆风顺。根据弗若斯特沙利文数据显示,中式面馆市场高度分散,2024年前五大企业的总商品交易额仅占市场份额的2.9%,并且国内面馆种类繁杂,主要分部包括西北风味、川渝风味、江浙风味以及粤式风味。因此尽管行业保持高速发展,但相关企业想要短期内战胜其他口味竞争对手,迅速占领市场,形成市场龙头地位亦存在较大难度。

2024年按总商品交易额计,发行人系国内第四大中式面馆经营者,但市场份额仅为0.5%。港股观潮认为,受制于我国中式面馆的分散化运营特点,尽管公司在短期内,构建较为可观的市场份额存在一定难度。但分散化的格局亦给发行人带来了一定对的市场机遇,目前市场中整体客户对于产品的差异性认同较小,客户对品牌忠诚度不高。当前的市场格局为战略合并、收购和有机连锁扩张提供充足的机会,发行人可利用规模经济,精简运营并提高供应链效率而产生竞争优势。

综上,如后续发行人可以在巩固现有市场地位的基础上,保持自身口味及新产品的布局,或者通过兼并收购等方式强强联合,或许公司的市场地位及业绩发展会大幅提升。

2、聚焦下沉市场、海外布局及特许经营模式,构建未来竞争优势

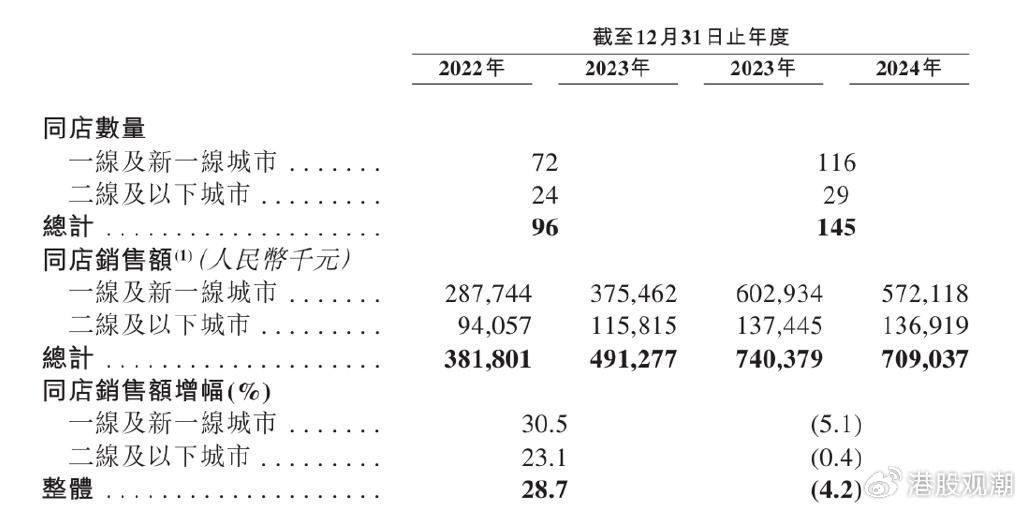

尽管当前行业极度分散,但港股观潮通过分析发现公司通过下沉市场、海外布局及特许经营模式这“三驾马车”成功实现报告期内业绩增长并构建未来竞争优势。首先系下沉市场,根据弗若斯特沙利文的资料,按总商品交易额计,中国内地二线及以下城市的中式面馆市场预计将以12.8%的年复合增长率由2025年的人民币2,386亿元增至2029年的人民币3,861亿元。而传统的竞争对手的门店布局多在一线及新一线城市,但发行人紧跟行业下沉的发展趋势,目前已布局佛山、惠州、珠海、合肥及汕头等城市。由下表可见,尽管目前公司在一线及新一线的门店数量绝对值依旧占据多数,但当前二线及以下城市的门店增长率已高于一线及新一线城市,并呈现增速递增的趋势,而一线及新一线城市的新增门店的增长速率却呈现相反的降低趋势。港股观潮认为正是报告期内公司对于下沉市场的布局从而避免了与竞争对手的直接竞争冲突,在当前分散化竞争的行业体系中构建竞争优势广瑞网 ,实现报告期内业绩的持续增长。

除了在下沉市场的布局外,公司亦在海外市场中扩展。2024年,全球中餐市场达到人民币80,990亿元,其中海外市场贡献人民币26,260亿元,占比32.4%。公司亦是于2024年度在香港地区新增三家门店,并且计划在2025年度在新加坡开设一至两家门店。由此可见公司正逐步布局海外市场,由于海外市场其消费者单价接受能力远超国内,平均每单收入金额亦远超国内,因此如果公司未来能够在海外市场中形成稳定性收入,将会给公司带来持久性的竞争优势。

此外,自2019年以来公司突破原有直营的运营模式,开启了特许经营商加盟的业务模式。报告期内公司特许经营门店家数达59家、69家及81家,并且公司的特许经营门店多布局在二线及以下城市,而这与公司的下沉市场战略紧密结合。由于我国加盟商多是位于一线城市以下,其对于当地市场布局具有天然的优势,因此公司的下沉市场战略与特许经营模式可谓是相得益彰。

综上,港股观潮认为公司的下沉市场、海外布局及特许经营模式这“三驾马车”系公司当前及未来发展的核心。

二、门店数量快速提升,报告期内营收利润数据双增长;但单价及单店销售额下降,业绩增长已呈现颓势

1、门店数量快速增长,带动业绩快速提升

由于公司身处餐饮消费行业,而餐饮消费行业其每家门店营业收入数值受门店规模、食材供给、翻座率等因素存在一个理论极限。因此对于连锁餐饮行业而言,门店数量就会直接决定企业的最终经营结果。

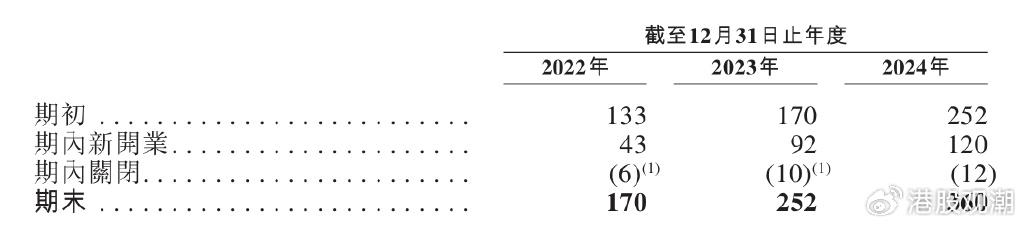

从公司的招股说明书来看,公司的营业总收入在2024年度达到了11.54亿元,同比增长44.21%,2021年及2022年公司收入分别为4.18亿元和8.01亿元,报告期连续三年实现增长。同时公司净利润亦从报告期初的-0.36亿元增长至2024年的0.61亿元,整体业务显示出强劲增长势头。港股观潮认为这一增长主要得益于报告期内公司迅速扩展的门店数量。根据公司招股说明书显示,截至2022年、2023年及2024年12月31日,发行人分別拥有170家、252家及360家门店,期内新开业的门店家数达43家、92家及120家,新开门店呈现爆发式增长的趋势。

港股观潮认为,报告期内公司的门店数量的快速提升是发行人业绩得以增长的核心因素。身处餐饮消费赛道,在单店销售额存在理论营收极限的基础上,扩大营业面积系其业务增长核心。并且公司的连锁店模式及特许经营店业务模式进一步提升了自身业务扩张速度。而特许经营商的增加及门店数量的提升可以迅速扩大公司自身业务辐射的范围。随着辐射范围的增加,公司的餐饮口碑进一步得到夯实,顾客群体忠诚度得以提升。同时公司供应链等构建成本亦得到进一步的平摊,最终形成“规模效应”与“口碑效应”。

2022-2024年,公司的营业收入的同比增长率超过其门店数量每年增长率,这说明公司新增门店的边际效应递增。这也是餐饮行业的“口碑效应”体现,即随着门店数量增加,消费群体覆盖规模增加,消费群体的增加量会随着市场口碑的传播呈现远超门店数量的趋势。以2023年度为例,在当年度公司餐厅数量增长率为48.24%的情况下,公司营业收入却增加了91.47%。并且公司采用了加盟店的发展模式,在公司物流、采购等各项供应链体系已经构建的情况下,特许经营商及门店数量越多,公司的单位运营成本越低,单家门店对利润的单位边际贡献越高。

综上,港股观潮认为公司当前业务模式已获市场认可,亦形成了一定的市场口碑。报告期内公司营业收入及净利润得到快速发展,未来随着公司业务规模的扩大,在保持单店营收与利润的情况下,规模效应将会得到进一步体现,带动公司进一步业绩发展。

2、单店销售额及订单平均消费额两者均呈下降态势广瑞网 ,业绩增长已显一定颓势

虽然报告期内公司历经了一个快速发展阶段,公司的门店数量呈现大幅提升的状态。但港股观潮认为公司想复刻过去增开新的门店从而带动业绩增长的模式亦迎来了一定的困难。

首先当前行业竞争激烈,2025年4月14,在成都召开的CCFA新消费论坛—2025中国连锁餐饮峰会上,中国连锁经营协会会长彭建真表示“尽管2024年餐饮行业收入增加5.3%,达到5.57万亿,但从业者普遍感受到客单价和企业利润下降,行业竞争加剧。”当前我国餐饮行业市场已趋向于成熟稳定市场,连锁餐饮门店已达一定饱和程度。再通过简单复制过去依靠门店大规模扩张,门店数量叠加带动业绩增长的简单业务模式或将难以维持。

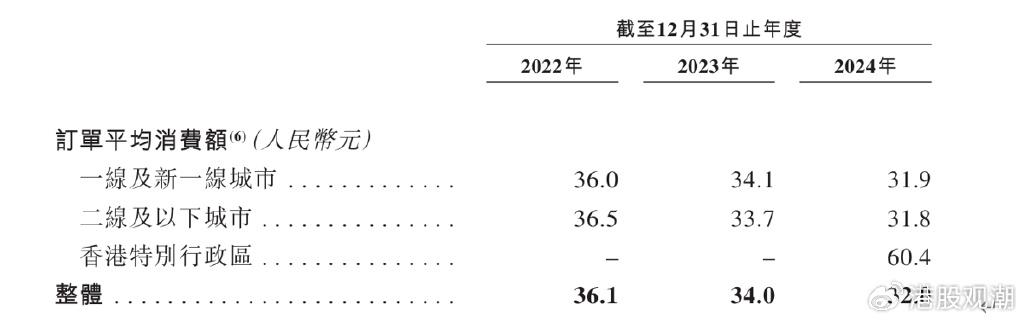

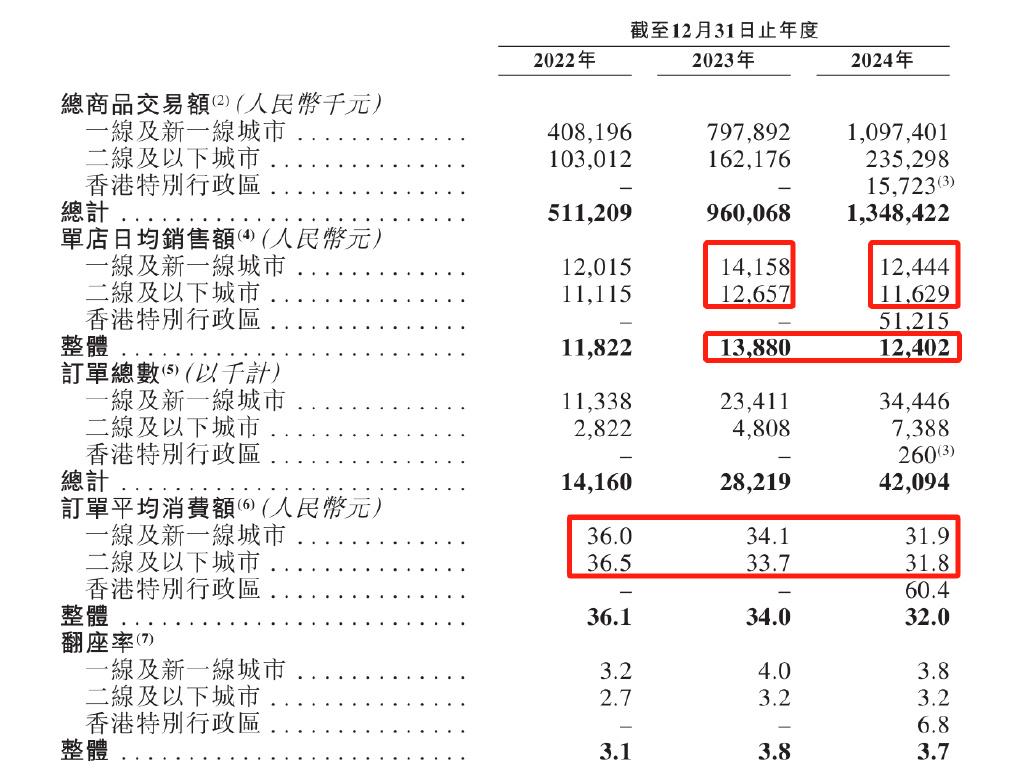

二是港股观潮发现,公司的单店销售额及订单平均销售额两个重要指标在2024年度均呈现出下降的态势。根据公司招股书显示,报告期内公司一线及新一线城市单店日均销售额分别系12,015元、14,158元及12,444元,二线及以下城市日均销售额11,115元、12,657元及11,629元,整体日均销售额分别系11,822元、13,880元及12,402元。由此可见公司全线在2024年度都经历着单价下降的情况,并且整体下降幅度达10.65%。除了单店日均销售额在2024年度大幅下降之外,公司的订单平均消费额趋势更加严峻,由下表数据可见报告期内公司订单平均消费额逐年降低,一线及新一线城市的订单平均消费额由2022年的36元下降至2024年的31.9元,下降幅度达11.39%;二线及以下城市下降幅度更大,消费金额由2022年的36.5元下降至2024年的31.8元,下降幅度高达12.88%。由此可见公司的每单盈利能力及单店盈利能力在2024年度均呈现出了下滑的趋势,在整体市场环境竞争压力变大的情况下,公司单店的盈利能力正在迎来市场考验。

3、同店销售额在2024年度呈现向下趋势

如果以门店的经营时间来对比,港股观潮亦发现2024年度公司的同店销售额(同店销售额指在此期间符合同店条件的所有餐厅的收入。发行人将同店基准定义为2022年及2023年以及2023年及2024年营业至少300天且拥有相同座位数的餐厅)趋势亦不容乐观。同店销售额的下降说明当前发行人的相关门店的经济效益正在下滑,这也为公司未来的业绩发展蒙上了一层阴影。

综上,港股观潮结合公司的单店日均销售额、订单平均消费金额及同店销售额数据综合分析认为,尽管遇见小面目前依旧保持着发展的态势,但公司每单盈利能力已经在2024年度显著下滑,如果公司无法在未来保持每单的盈利能力,公司未来的业绩增长堪忧。

三、材料占比逐年下降,净利润率与行业数据波动偏离,流动性面临压力

1、材料占比逐年下降,净利润率与可比公司数据波动偏离,数据真实性存疑

由于公司未使用传统的财务报表披露格式,并未披露公司主营业务成本等相关数据,故港股观潮无法直接对发行人的毛利率进行分析。但当港股观潮通过分析发现发行人所用原材料及耗材这一项占营业收入比重,却发现该数据呈现逐年下降趋势。根据招股书数据显示,原材料和消耗品金额分别占发行人2022年、2023年及2024年收入的约38.3%、36.3%及34.3%,呈现出每年2个百分点递减的趋势。一般对于餐饮行业而言,总体应呈现出营业收入随餐饮门店数量快速上升,但食材及相关耗用品占收入的比重保持稳定,甚至因为短期门店扩张过快而供应链未能及时匹配数据占比出现上升的情况。但发行人却逆势递减,呈现出了每年稳定下降的趋势,这违反了餐饮行业正常商业逻辑。

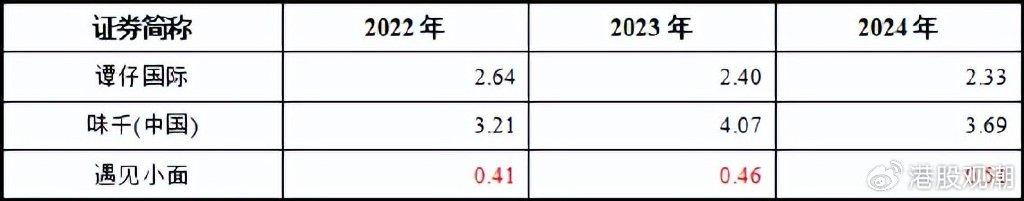

同时,由于公司营业收入的提升,公司报告期内成功实现扭亏为盈,净利润总体保持了一个快速上升的趋势。但通过对比与发行人同处于面食连锁餐饮行业的可比公司谭仔国际及味千拉面(中国)的财务数据,港股观潮发现发行人2024年的净利率变动趋势与行业形成背离。

由上表可知,谭仔国际及味千拉面其销售净利率在2024年均呈现出大幅下滑的趋势。特别是味千拉面与发行人类似,2023年度受整体行业上升的态势,净利润率扭亏为盈,但随着市场的竞争加剧,净利率呈现回落的情况。但发行人却在2024年度业绩表现亮眼,在整体行业净利率大幅下降的情况下却能够逆势实现净利润率微降,总体保持稳定的财务结果,这样的数据真实性不得不引起港股观潮的怀疑。

并且在前文港股观潮分析过2024年发行人整体单店销售额下降幅度达10.65%,那么在单店销售额下降及每单消费额降低的大背景下,公司的净利率却依旧能够保持稳定的态势,这形成了业务数据与财务数据的相反趋势。因此港股观潮认为发行人的净利润真实性存疑。

2、连续门店扩张致流动性紧张

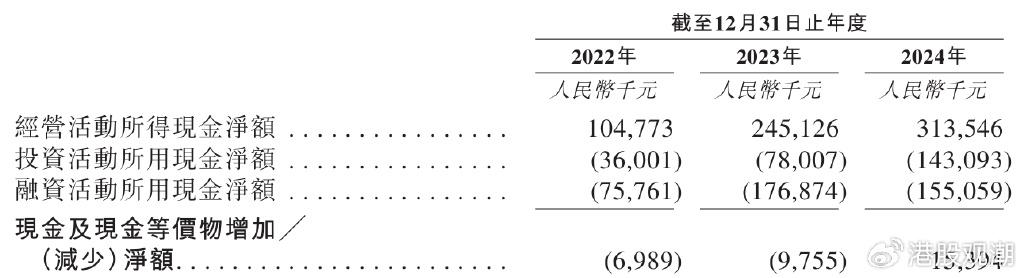

报告期内,公司营业收入实现了快速增长,公司门店家数连续增加。但港股观潮发现公司的连续性门店扩张也带来了较为严重的现金流压力。报告期内公司投资活动及融资活动现金流合计金额持续性增加,分别系1.12亿元、2.55亿元及2.98亿元,并且在2022年度及2023年度呈现持续性现金缺口状态,若非2024年度公司营业收入大幅提升从而带动经营活动现金流金额的提升,公司或将会呈现持续性“失血”状态。

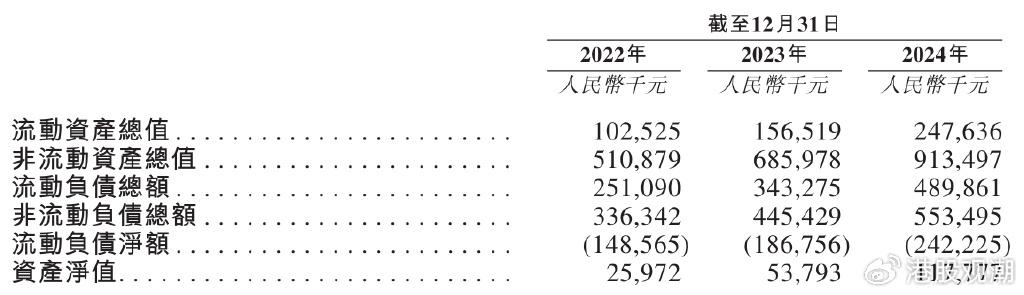

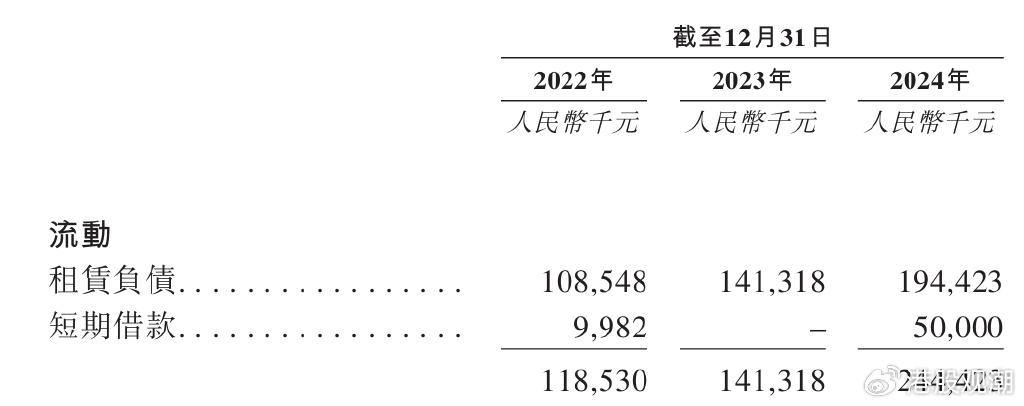

除了现金流方面的紧缺外,公司流动性指标亦呈现出“严峻”的态势。根据公司招股书披露,报告期内公司流动负债金额持续性增加且远超公司流动资产总值。报告期内公司营运资金缺口分别达1.49亿元、1.87亿元及2.42亿元,呈现出逐年递增的趋势。并且报告期内公司的流动比率分别系0.41、0.46及0.51,尽管有所上升,但始终低于安全值1。为了缓解自身的现金流压力,公司亦在2024年度发生短期借款5,000万元。由此可见尽管公司在2024年度实现了自身现金流周转为正的状态,但当前公司流动负债金额依旧处于高位,因此公司的流动性压力可谓是始终存在。

并且,港股观潮对比了发行人与同行业可比企业的流动比率发现公司的流动比率指标相较于可比公司而言严重偏低。由此可见,尽管公司保持了快速发展的趋势,但在扩张过程中亦产生了一系列的流动性问题,如后续公司不能保证现金流的稳定性,或许公司的未来运营会面临流动性危机。

四、疑似为提升IPO利润数据,报告期内员工大幅转为外包

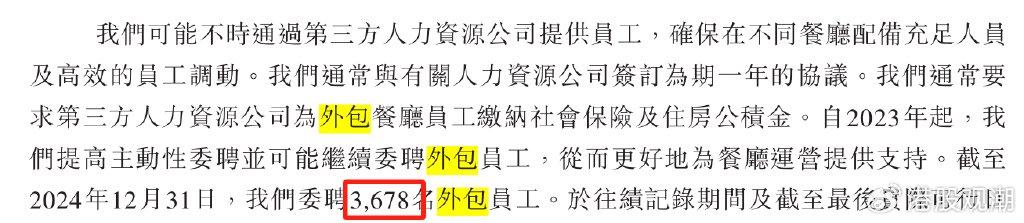

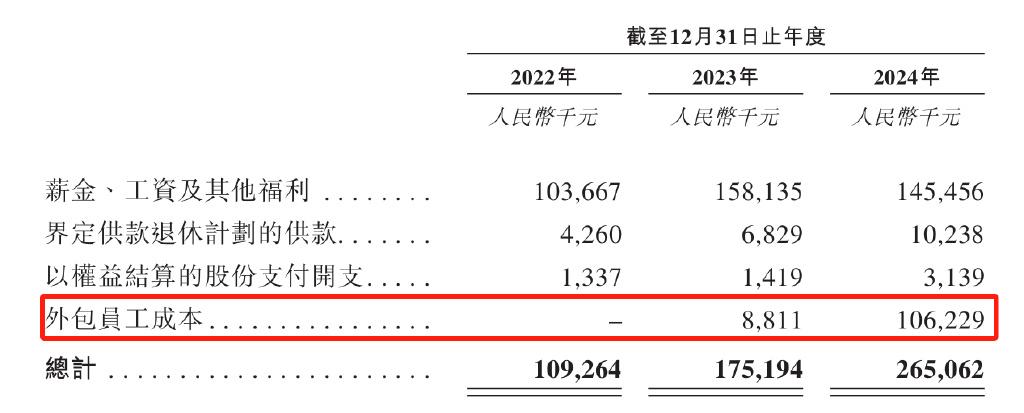

尽管公司在2023年度及2024年度保持了利润增长的趋势,但港股观潮通过分析发现公司的净利润数据可能并没有披露那么亮眼。根据公司招股书显示,截至2024年12月31日,公司外包员工人数达3,678人,而公司全职员工人数才1,443人,外包员工数量系全职人员数量的2.55倍。并且公司2024年外包员工成本已达1.06亿元,而2024年全职员工的成本却相较于2023年度呈现下降的情况。在公司整体业务数量大幅上升的背景下,员工薪资呈现下降的情况或许就是由于公司将大量员工转为外包所致。而公司似乎亦是通过相关操作去降低员工成本,从而保证其IPO净利润数据。

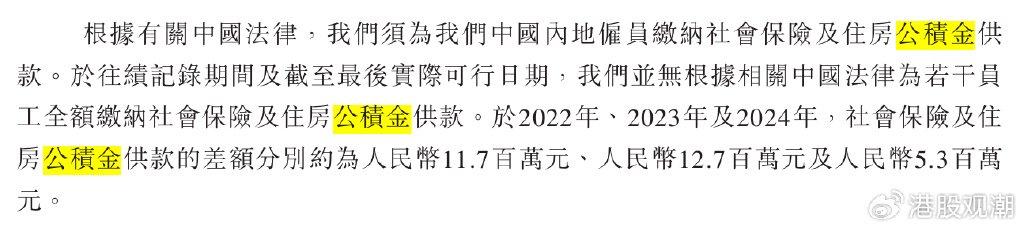

同时报告期内公司未缴纳员工社保公积金金额分别为1,170万元、1,270万元及530万元,看似未缴纳金额在2024年度呈现下降趋势,但如果把公司外包员工的社保公积金考虑进来,公司实际未缴纳的金额亦大概率呈现上升的态势。因此港股观潮认为,在公司营业收入及利润快速增长的背景下,公司不能为了IPO的利润金额,牺牲员工的基本权利。遇见小面还是应当承担起社会责任,为员工缴纳相关社保公积金,承担起对于员工的基本责任。

五、八轮融资,公司或面临上市压力

公司自设立以来就引起了资本市场关注,历经八轮融资轮序,根据公司招股书披露,公司先后在2014年9月、2015年3月、2016年2月、2016年11月、2020年2月、2021年5月、2021年7月及2021年9月,开启天使轮、天使+轮、pre-A轮、A轮、A+轮、B轮、B+轮(增资)和B+轮(股权转让)融资,累计融资金额达19,950万元。

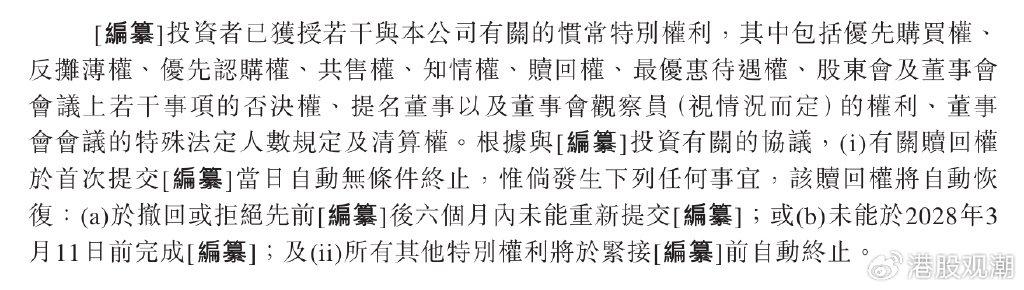

并且根据招股书披露相关投资人具备赎回权等特别条款,如若公司未能在撤回或拒绝6个月内重新提交IPO或者未能在2028年3月11日前完成IPO,相关投资人赎回权自动恢复。由此可见当前发行人或存在一定的IPO压力,如若公司不能正常IPO,投资人很有可能会行使相关的赎回条款。

而截至2024年末公司账面现金及现金等价物金额只有4,200万元,因此一旦原有投资人要求赎回对应股权的情形发生,公司自身的流动资产金额远不足以偿还对应的赎回投资款。据此广瑞网 ,公司一旦上市失败,相关投资人如要求发行人赎回对应的股权,公司或将会面临较大的经营危机。

金鼎配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。